- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

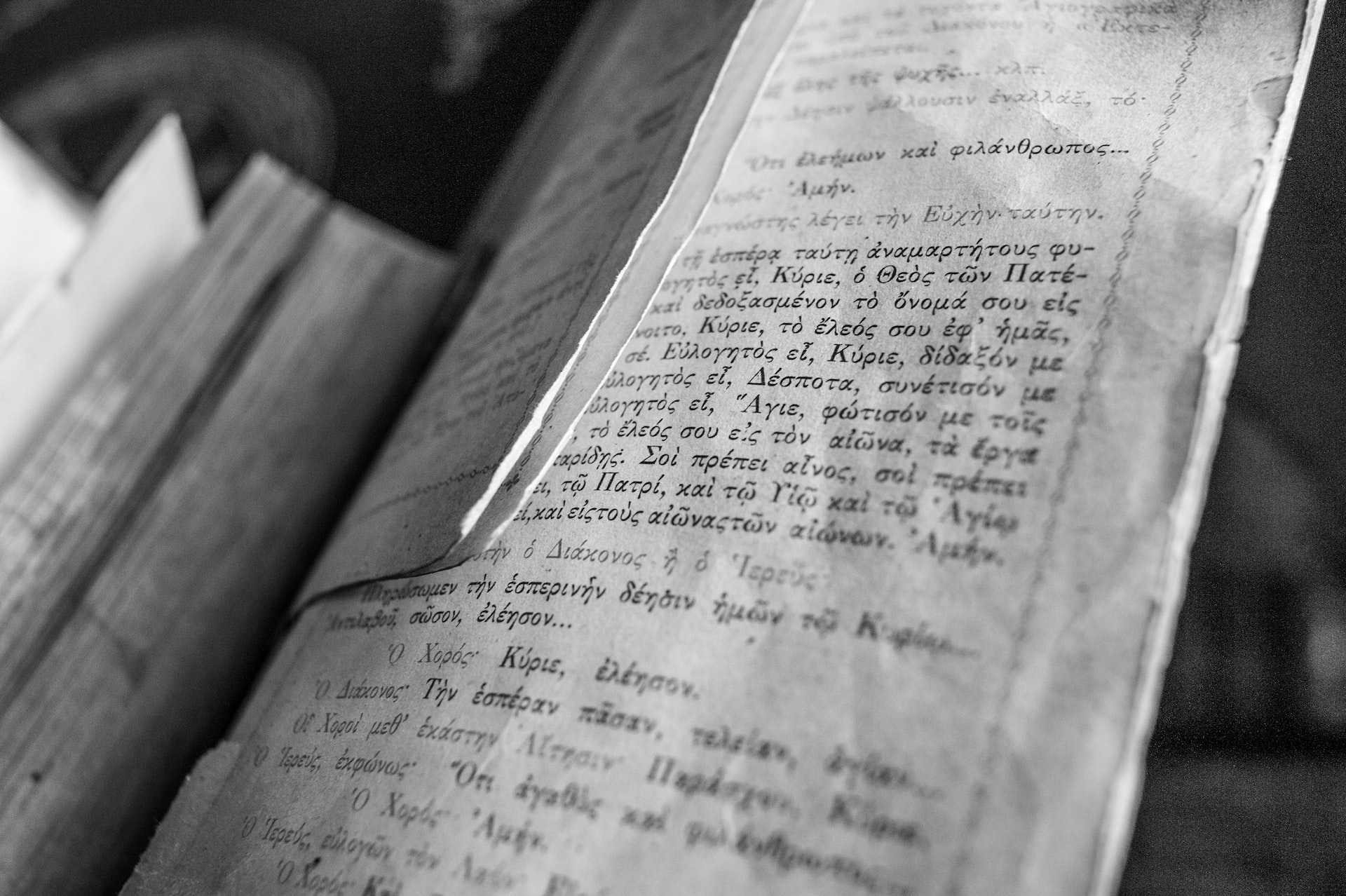

Древнегреческий

Unsplash / Hans Reniers

– Как получилось, что вы стали изучать древнегреческий? С чего началась ваша история его изучения?

Ольга Ахунова, профессор, главный научный сотрудник Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук

Cлучилось это так: на 1-м курсе филфака МГУ, куда я поступила на отделение русского языка и литературы, у меня возникла даже не просто идея, а навязчивая идея: хочу учить древнегреческий. Никакого представления я о нем не имела, да и к античности особенного интереса не испытывала. Это было абсолютно иррациональное, но почему-то невероятно сильное желание, похожее на страстную любовь – с той лишь разницей, что сначала появилась страсть к неведомому предмету, и только потом я увидела предмет своей страсти. Увидела я его довольно быстро: мне нашли замечательного преподавателя, который стал учить меня греческому с нуля. (И мне приятно знать, что мы теперь – коллеги и во многом единомышленники!) Тут-то я поняла, что за навязчивую идею придется платить бесконечной зубрежкой. Примерно год я не расставалась с таблицами склонений и спряжений и глагольной тетрадью – туда записывались глаголы, которые образовывали свои временные формы не так, как полагается, и это нужно было учить наизусть, как стихи, чтобы даже спросонок ты мог произнести без запинки τρέχω – δραμοῦμαι – ἔδραμον – δεδράμηκα. Так началась моя жизнь с греческим и с Грецией.

Лев Луховицкий, доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук

Первое греческое слово я прочитал ровно 21 год назад, когда поступил на кафедру византийской и новогреческой филологии филфака МГУ. Представление об античности и современной Греции в тот момент у меня было самое поверхностное, а выбор отделения получился совершенно случайным. В школе мне нравилось читать книжки, а решать примеры – не нравилось. Поэтому с филфаком все было более-менее понятно, а вот с тем, что именно делать на филфаке, определенности не было. Так что я ткнул пальцем в небо. Русское отделение, казалось, обещало только повторение пройденного (ну что, в самом деле, опять читать Пушкина и Грибоедова?), романо-германское представлялось чем-то элитарным, не про мою честь, классическое – чем-то замшелым, а лингвистика предполагала все те же нелюбимые примеры. Византинистика и неогрецистика были молодым экзотическим направлением, от которого у меня не было никаких ожиданий вовсе. Я решил попробовать и за прошедшие годы ни разу не пожалел об этом.

Сергей Иванов, профессор Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук

Сызмальства меня завораживал сам вид древнегреческого текста, чем-то отдаленно напоминавшего нашу кириллицу (на самом деле, разумеется, наоборот!), а чем-то – латиницу. При этом, если Александру Кушнеру латинский шрифт приводил на ум «римские холмы и средиземных волн барашки», то мне скорее стройные когорты легионов, тогда как греческий – как раз морские буруны и каменистые горы. Все это, конечно, беспредметный импрессионизм, ведь нынешний дизайн шрифтов выработан ренессансными печатниками, но в детстве я этого не знал.

Так вот о детстве: мои родители работали в кино и очень толкали меня к тому же, а про античность не знали ровно ничего, даже пресловутого Куна у меня не было. И вот первое же случайное столкновение с Древней Грецией вдруг словно включило внутри меня какой-то дремавший механизм. Так набоковский Лужин «заболевает» шахматами, впервые услышав из соседней комнаты стук, с которым фигуры вываливаются из внутренностей доски. Меня с первого мига буквально загипнотизировало все, что было связано с античностью, и, не имея никаких ориентиров, я просто начал ходить в Некрасовскую библиотеку (это здание вот уже лет 30 стоит загадочно пустое, целиком забранное сеткой, в окружении пустырей и стройплощадок на Пушкинской площади) и брать там все подряд, разумеется, в русском переводе: то попадались логические трактаты Аристотеля, которые я читал, ничего не понимая и все равно испытывая жгучее наслаждение просто от того, что они написаны в Древней Греции, то вдруг «Дафнис и Хлоя», и я обмирал по островам, пиниям, храмам богов. При этом я твердо знал, что своими глазами я ничего этого не увижу, ведь в Греции тогда правила хунта «черных полковников». Много позже, уже когда я учился в университете, стоило мне узнать, что хунта пала, как я сразу подумал: «Значит, я когда-нибудь обязательно доберусь до того условного острова, на котором полюбили друг друга Дафнис и Хлоя». На самом деле стояла глухая советская власть, за границу пускали только проверенных товарищей, так что в Грецию я попал лишь в перестройку.

Ну а реальное знакомство с древнегреческим языком началось в 1973 году, когда я поступил в МГУ на классическое отделение, о существовании которого узнал тоже совершенно случайно. Все дальнейшее уже вполне предсказуемо: адские муки поначалу, 8 пар в неделю древнегреческого (и 8 пар латыни), отсутствие свободной минуты на протяжении целого первого курса, малодушная мысль куда-нибудь перевестись, а все равно сквозь все это твердое ощущение, что я попал в то единственное место, где мне и надлежит быть. Потом, к середине второго курса, становится немножко легче, язык, словно в благодарность за вложенные изначальные усилия, начинает выучиваться как бы сам собой, и к чтению Гомера курсе на четвертом ты подходишь уже подготовленным, будто посвященным в таинство.

Я не стал античником. К концу обучения в МГУ я перешел в византиноведение, но с точки зрения языка это то же самое: особенность Византии как раз и состоит в том, что она еще на тысячу лет гальванизировала древнегреческий язык в качестве обязательной литературной нормы, от которой все сильнее удалялся разговорный язык, постепенно превращавшийся в новогреческий. Кстати, сегодняшние греки – это, наверно, единственный на свете народ, который постоянно должен объяснять, что их язык – это НЕ язык их далеких предков. Такова уж несравненная важность древнегреческого в европейской культуре.

– Зачем сегодня нужен древнегреческий? Нужен ли он кому-то, кроме специалистов? Если нужен, то зачем?

Ольга Ахунова

Действительно, если древнегреческий давно умер, то никакой практической пользы от него нет. С другой стороны, на свете много вещей практически бесполезных – например, живопись. Или музыка. Но если спросить, нужны ли они кому-то, кроме искусствоведов и музыковедов, то найдется огромное число людей, которые ответят, что картина или соната просто доставляют им радость и удовольствие особого рода. И это правда: если у человечества отобрать красоту и тонкие смыслы, то вместе с ними уйдет способность их различать и воспринимать, и тогда человечество перестанет быть человечеством.

Древнегреческий язык воплощен в своих творениях, которые могут говорить о самых сложных и важных в жизни вещах: о любовных мучениях, о судьбе, от которой не уйдешь, как ни старайся, о коварстве и посмертной участи каждого из нас и еще о многом другом, о чем все труднее говорить. Греческий умеет выражать очень тонкие смыслы, запечатанные и в архитектонике целого произведения, и в отдельной фразе, и в метафоре или даже в одном, на первый взгляд совсем простом, слове, причем необязательно возвышенные смыслы – это может быть обсценная, но очень острая шутка. Раскрывать эти смыслы – увлекательное и головоломное занятие, но главное – поделиться своими находками с другими: с узким кругом – в научной статье или докладе, с широким кругом – в переводе или публичной лекции. Хочется, чтобы все увидели и услышали красоту греческой поэзии или греческой философской мысли и насладились ею. А кроме того, язык этот не умер – его жизнь продолжается в языке нынешней Греции, в ее словах и названиях.

Лев Луховицкий

Мне повезло изучать «древнегреческий» и «новогреческий» одновременно и при этом очень интенсивно. Обычно так не делают. Классики приступают к изучению «новогреческого» только тогда, когда полностью освоятся в «древнегреческой» грамматике, потому что одновременное изучение двух очень похожих между собой систем может свести с ума и создать ложное ощущение, что никаких правил не существует.

Почему я призываю писать слова «древнегреческий» и «новогреческий» в кавычках? Дело в том, что эти термины – не более чем условные обозначения двух произвольно выбранных точек в трехтысячелетнем языковом континууме. Они удобны нам для составления учебных планов, но видеть за ними какие-то самотождественные сущности очень опасно. «Древнегреческий» – это язык классической аттической прозы, Ксенофонта и Платона, «новогреческий» – язык ежедневной газеты Καθημερινή. От этих точек мы можем двигаться в любую сторону, обнаруживая совершенно другие «языки», например, в лирике, трагедии или эпосе. Даже Гомер (что может быть более «древнегреческим»?) студенту-второкурснику кажется собранием «неправильностей». Я до сих пор подчас ловлю себя на том, что противопоставляю (конечно, не вслух!) Гесиода или Сапфо «норме», «обычному древнегреческому» из учебника А.Ч. Козаржевского или С.И. Соболевского.

Столь же опасно говорить о «древнегреческом» как о «мертвом языке». На греческом (без уточнений – древне- или ново-) создают литературные произведения уже около 2700 лет (и это если не забираться в доалфавитный микенский период). Греческий был родным языком для миллионов современников Платона, Иисуса Христа, крестоносцев, Христофора Колумба, Вольтера и Дж. Ф. Кеннеди. Момент превращения «древнегреческого» в «новогреческий» отследить невозможно.

Но меня интересует не греческий язык как абстрактная система, а люди, которые пишут на нем. Приятнее всего мне работать с источниками IX–XV веков. Именно тогда появляются материальные носители (чаще всего это пергаменные рукописи), современные произведениям, которые в них содержатся (иногда это даже автографы самих писателей). Чтобы изучать более ранние источники, нужно куда больше фантазии. Платону было бы очень трудно поверить в то, что перед ним его сочинения, попади ему в руки древнейший кодекс с диалогами, созданный в 895 году (Bodleian Library. Clarke 39). Его удивила бы и форма книги (кодекс, а не свиток), и форма букв (минускул, изобретенный в конце VIII века), и странные значки над ними (диакритические знаки – изобретение эпохи эллинизма). Подозреваю, он попросту не смог бы расшифровать написанное. Работать с произведениями эпохи книгопечатания столь же сложно, ведь книга постепенно перестает быть предметом роскоши и теряет уникальность, а значит, идеи начинают путешествовать по воздуху, а исследователь теряет почву под ногами.

Сергей Иванов

Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны: а зачем вообще учить какой бы то ни было язык? Чтобы болтать на нем с иностранцами? Но ведь наверняка уже очень скоро компьютерный перевод разовьется до того уровня, что можно будет вставить в ухо проводок, включить в телефоне соответствующую программу – и она будет синхронить вам с любого языка. Чтобы читать иноязычные тексты? Но ведь уже сейчас гугл-переводчик мгновенно делает вам перевод с любого языка. И тем не менее всякий человек, хорошо знающий хоть один иностранный язык, прекрасно понимает, что на самом деле адекватный перевод любой мало-мальски сложной мысли – вещь неслыханно трудная, а иногда и недостижимая. Потому что язык – это целая вселенная, и особенно остро это чувствуешь на примере далекой в пространстве или во времени культуры.

Не только филолог или историк-античник не может работать без знания древнегреческого, но и специалист по античному искусству. Или, к примеру, историк философии, причем любой европейской философии, необязательно античной. Или любой философ вообще. Вся проблематика европейской философии, весь ее вокабуляр заданы античной философией, выраженной, понятно, на древнегреческом языке. Я помню, какое сильное впечатление произвел на меня единственный мой долгий разговор с философом Владимиром Бибихиным, который объяснял, сколь неисчислимые последствия для человечества имело отсутствие в древнегреческом слова «ноль».

Антон Чехов сказал: «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек». Это совершенно верно, но древнегреческий занимает в сонме языков уникальное место, ведь он первым в истории человечества ОСОЗНАЛ себя как язык, начал рефлектировать над самим собой. Наши лингвистические понятия вроде «падежа», «спряжения» и т.п. – все рождены эллинистическими грамматиками в Александрии. Точно так же древнегреческая литература первой осознала себя литературой, и потому вся система жанров – порождение греческого гения. Все науки вышли из Аристотеля и т.д.

Шумер или Древний Египет куда старше Эллады, но из их языков мы не заимствовали ничего, кроме одного-единственного слова «фараон», а древнегреческий щедро подарил человечеству сотни своих вокабул – от «демократии» до «физики», от «логоса» до «апокалипсиса». Но истинную глубину мудрости, кроющейся в древнегреческом, можно ощутить, лишь начав учить его: к примеру, слово «алетейя» (правда) состоит из отрицающей приставки а- и корня «лета» (забвение). То есть правда – это то, что не забывается! «История» – от глагола «хистеми»: это «то, что установилось». А какая связь между «космическим» и «косметикой»? Нет, это не случайная омофония – просто мир для греков есть нечто прекрасное. И так можно рассказывать про греческие слова бесконечно.

Но настоящее наслаждение ты начинаешь получать, когда научаешься постигать смысл древнегреческой фразы. Все, кто учился у меня, когда-нибудь переживали это озарение: что фраза есть живой организм, приводимый в движение глаголом. Самое главное в обучении древнегреческому – убедить студента, что невозможно понять предложение, переводя его слово за словом. Сначала ученики, опираясь на родной язык и на обычно известный английский, стараются постичь смысл фразы именно так. Кажется, что, если посмотреть в словаре все слова и выстроить их в том порядке, в каком они стоят в греческом, можно получить смысл. А получить можно только бессмысленную кипу бессвязных слов. Все преподавательские усилия должны тратиться на то, чтобы, как сказал некогда Марк Твен про немецкий, заставить его «вынырнуть на другом конце Атлантики с глаголом в зубах». Когда ты нашел во фразе, подчас занимающей две страницы, сказуемое, то уже почти перевел ее.

Надо ли учить древнегреческий, если не собираешься потом заниматься академической деятельностью? Не знаю. Мне кажется, что ни один человек, хорошо его выучивший, например, никогда не поверит в теорию заговора. Какая тут может быть связь? Теория заговора – одна из бесчисленных попыток примитивного разума объять сложный мир простой объяснительной системой. Если ты дал себе труд освоить древнегреческий, то уже постиг нечто об истинной сложности мира. Наверно, это справедливо в отношении также и многих других систем знания – я отвечаю всего за одну сложную систему.

Но, как мне кажется, за самую главную.

– Какой отпечаток накладывает древнегреческий на постановку и описание научной проблемы? С какими проблемами сталкиваешься при переводе текстов на этом языке?

Лев Луховицкий

Авторы, которыми я занимаюсь, писали на языке, не укладывающемся в нормы «древнегреческой» или «новогреческой» грамматики. Открывая текст, созданный в XII веке, никогда не можешь знать заранее, какие словари и справочники помогут тебе понять его: может быть, новогреческий толковый словарь Й. Бабиньотиса, может быть, словарь народноязычной литературы Э. Криараса, а может быть, и вовсе лексикон словоупотребления Пиндара У. Слейтера. Слишком много зависит от избранного писателем стилистического ключа. Иногда языковую ситуацию в Византии описывают как «диглоссию» (один язык используется для повседневного общения, другой – в делопроизводстве и литературе), но это упрощает суть дела. В действительности перед нами открывается целая палитра стилистических регистров. Каждое произнесенное или написанное греческое слово (а лексический состав языка даже с классической эпохи до сегодняшнего дня изменился очень мало) отягощено грузом сотен и тысяч литературных контекстов. Задача исследователя – залезть в голову писателю и установить, какие из них он хочет актуализировать в каждом конкретном случае.

Византийская культура – это культура постоянного переложения-пересказа, творчески переосмысляющего предшествующую традицию. Это проявляется на самых разных уровнях. С одной стороны, тексты постоянно видоизменяются, текут, quot codices tot recensiones («сколько рукописей, столько и редакций»). Византийская культура кичится традиционализмом, но отчего-то никто не стесняется править копируемый текст на свой вкус, дописывать, сокращать и перетасовывать элементы так радикально, что порой не понимаешь, идет ли речь о текстуальном варианте старого текста или о совершенно новом произведении. С другой стороны, одно и то же содержание (например, жизнеописание христианского подвижника или даже евангельскую историю) можно отлить в совершенно разные формы: одна будет доступна почти любому, другую сможет оценить лишь пара десятков интеллектуалов в Константинополе.

Ольга Ахунова

Древнегреческий сам ставит перед нами проблемы: читая текст, даже если он читан многократно и откомментирован чередой комментаторов, все равно наталкиваешься (часто вместе со студентами) на какую-то необъяснимую деталь, например: почему авторитетные словари описывают значение глагола αἰθύσσω как «приводить в движение, сотрясать, колебать», хотя и этимология, и контексты подсказывают совершенно иное значение – «поджигать, воспламенять»? Ответом на этот вопрос становится исследование, результаты которого могут отразиться и в переводческой практике. Но проблема перевода с древнегреческого, как мне кажется, не только в значении слов (тут неизбежно приходится доверяться словарям, хоть они небезупречны) и не только в интерпретации смыслов, но и в выборе стиля, например: стоит ли переводить «Илиаду» в архаизирующем стиле или так, как если бы ее сочинил наш современник? Вопрос не праздный: новые переводы нужны и делаются, причем не только никогда не переводившихся текстов (а их все меньше), но и многократно переведенных и давно вошедших в читательский обиход. От переводчика зависит, каким мы увидим прославленное произведение – отчужденно-возвышенным или здешним и близким. Только от перевода зависит, отзовутся ли в нашем сердце слова, которым две с половиной тысячи лет:

Человек, он зыбок… Что есть он? Что – не он?

Только сон тени…