- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Академическое чтиво

Жиль Делёз и Феликс Гваттари / Нож

В этом выпуске о своих любимых художественных и научных произведениях, а также о книгах, полезных в преподавании, рассказывают Юрий Зарецкий и Наталия Канаева.

Художественная книга

Юрий Зарецкий, профессор школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук

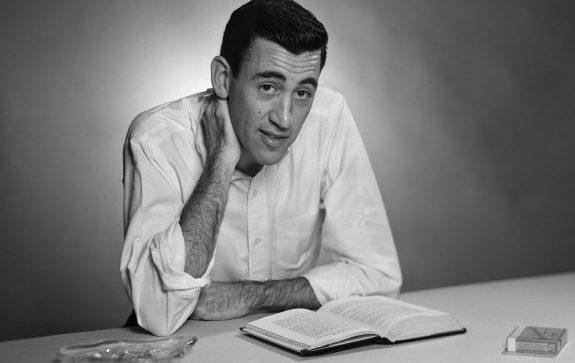

В этом случае я не отношусь к числу однолюбов. Мне даже кажется, что невозможно, чтобы одному и тому же человеку в 17 и 65+ лет нравилась одна и та же книга. Так что мой ответ будет многосоставным. Если говорить о 17, то любимой книгой, наверное, был роман «Над пропастью во ржи» (1951) Джерома Сэлинджера, ставший сегодня общепризнанной классикой. Этот рассказ о внутреннем мире подростка, начинающего входить во взрослую жизнь, хотя некоторым это может показаться странным, был на удивление близок мыслям и чувствам советского старшеклассника. Мастерское, обладающее особой мягкой тональностью описание переживаний молодого человека буквально завораживало. К тому же в нем было все «главное»: школьные проблемы, непростые отношения с девушками, непонимание родителей, чувство одиночества. Нужно добавить, что описание такого рода переживаний подростка напрочь отсутствовали в советской литературе. Интерес же к русской классической у меня почти целиком отбил способ ее преподавания. До сих пор помню свое непонимание вопросов в учебнике вроде «Что хотел сказать Лермонтов своей поэмой “Демон”?». Особое отношение к роману Сэлинджера могу объяснить сегодня еще и тем, что я и мои друзья были «западниками». Мы не только слушали американский рок (английский, конечно, тоже), но и интересовались всем, что связано с рок-культурой и с жизнью страны, откуда она к нам несмотря на всякого рода препятствия проникала. В общем, мир, о котором писал американский писатель, казался нам одновременно близким, далеким, загадочным и привлекательным.

Потом, уже в студенческие годы, я открыл для себя нового кумира. Им стал малоизвестный тогда советский писатель Андрей Платонов. В его рассказах и повестях обнаружились невероятно пронзительные поэтические картины действительности, которые он описывал своим особым неповторимым «неправильным» языком. Если использовать название одного из его рассказов, то это были картины «прекрасного и яростного мира». Впечатление от знакомства с сочинениями Платонова было настолько сильным, что я решил сформулировать определение гениальности прозы. Получилось, что это когда не знаешь, как сделан текст, то есть как автор подбирает слова, строит предложение, создает свои образы, сравнения... В общем, мне казалось, что его проза – это прорыв в иные миры… К этому стоит добавить, что тогда я знал Платонова исключительно по подцензурным сборникам, которые повсюду искал, чтобы составить его «собрание сочинений» для своей библиотеки. С этими поисками связана одна история, которую я иногда вспоминаю.

Сейчас передо мной на полке стоит сборник «Величие простых сердец» с сильно пожелтевшими страницами. Его я купил в 1977 году в магазинчике воинской части, где проходил службу, – в городе Торгау (ГДР). Купил я его на копеечное «жалование», которое выдавалось солдатам-срочникам и обычно тратилось ими на печенье и сладости. О своем выборе я ничуть не жалел, поскольку в сборник были включены неизвестные мне раньше произведения любимого писателя. Разумеется, как только находилось время, я жадно впивался в новые тексты. В один из таких моментов ко мне подошел офицер, с которым мы находились в приятельских отношениях, и спросил, что это за книга. Конечно, я охотно поделился с ним своим восторгом: это Платонов, он гений! Приятель-сослуживец проявил интерес и попросил томик на один вечер полистать. Возвращение им книги на следующий день сопровождалось не терпящими возражений уничижительными оценками таланта Платонова, которые я воспринял как личное оскорбление. Мы перешли на личности, и наши отношения испортились навсегда. Очень надеюсь, что Саша сейчас относится к его произведениям иначе.

Уже в перестроечные годы вышли повесть «Котлован» и роман «Чевенгур», десятилетиями находившиеся под запретом. После их публикации гениальность Платонова уже никто не оспаривал, и он вошел в пантеон классиков советской литературы. Какие-то фразы и словосочетания из этих произведений я с восхищением повторяю и сейчас – чаще про себя, но иногда и вслух. Одна из них – «котма качусь». Как можно было придумать такой фантастический образ страшной реальности и так пронзительно-чудесно о ней сказать?

По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.

– Что ты, прокаженный, делаешь? – остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.

– Я, земляк, котма качусь, – объяснил встречный. – Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.

Копенкин что-то усомнился:

– Так ты иди нормально и стройно.

– Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать – тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе... («Чевенгур»)

Этими двумя авторами мои литературные пристрастия, конечно, не ограничиваются. Позже произошло открытие рассказов и повестей японского классика XX века Рюноскэ Акутогавы, потом Антона Чехова… Но это долгая история, так что, наверное, на этом надо остановиться. Что посоветовать прочитать другим? Сейчас предлагать «лонгриды» – дело почти безнадежное, особенно молодежи. Правда, появились аудиокниги, их сейчас бесчисленное множество. Может быть, послушать какой-нибудь рассказ Платонова? В хорошем исполнении, конечно.

Наталия Канаева, доцент школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук

Сейчас, к сожалению, времени на художественную литературу практически нет: приходится откладывать на потом даже чтение некоторых профессиональных публикаций. Любимые книги, конечно, есть, но, чтобы не занимать время их перечислением, скажу об авторе, который сравнительно недавно произвел на меня большое впечатление как на индолога. Не могу назвать все его произведения любимыми, но они мне очень интересны. Думаю, они будут интересны и другим читателям, в особенности востоковедам. Этот автор – Салман Рушди, родившийся в Бомбее (ныне Мумбаи) незадолго до обретения Индией статуса независимого государства (1947) и состоявшийся как писатель в Британии, куда поехал учиться в возрасте 14 лет. Моему обращению к творчеству Рушди способствовала «антиреклама» – критика и протесты со стороны духовных лидеров ислама в разных странах против его четвертого романа «Сатанинские стихи» (1988). Жизни писателя угрожали, и мне стало интересно, что же в его словах вызвало такую ненависть? Присоединяюсь к оценке переводчицы романа на русский язык: в нем нет никаких «анти». В нем есть желание показать, что жизнь далека от простеньких схем любых идеологий. В ней так много всего иррационального, идущего из архетипических глубин нашей психики – из осадка коллективного жизненного опыта, непонятного до поры каждому из нас. Литература использует свои средства, чтобы обнаружить эти скрытые содержания, сделать их предметами рефлексии для философов.

Филологи называют жанр, в котором работает писатель, «магическим реализмом». В его произведениях причудливым образом переплетены события реальной жизни, о которых не всегда сообщает официальная история, и вымышленная реальность. Для меня, например, шоком было описание исторической ситуации, связанной с разделом Индии на Республику Индия и Пакистан, в романе «Дети полуночи» (1981).

Рушди – яркий представитель постколониальной литературы; его сформировали несколько культур: западная, индуистская и мусульманская. Для него они все в равной степени – источники литературного вдохновения. От них в романах Рушди всегда очень богатая фактура, своей пестротой напоминающая восточный ковер: в них много персонажей разной этнической и культурной принадлежности, много сюжетных линий. И всегда за мельканием ярких картинок стоит насущная и актуальная проблема. Что еще нравится у писателя, так это постоянное переплетение судьбы героев с историей их семьи, как жизнь главного героя романа «Дети полуночи» (1981) Салема Синая, «сверстника независимости Индии». Он обладает магической способностью общаться со всеми детьми, рожденными 15 августа 1947 года (в День независимости Индии), но долго не понимает, откуда и для чего у него эта способность. В 2012 году по роману был снят одноименный фильм.

Другой роман Рушди, который я прочитала, «Клоун Шалимар» (2005), стал отзывом писателя на очень острую проблему терроризма. В нем рассказываются истории людей, судьбы которых на время сошлись в «райском месте» – Шалимар, садах Великих Моголов, созданных по описаниям рая в Коране. Неудачная любовь главных героев – девушки-индуистки Бунньи и юноши-мусульманина Номана – отсылает к истории отношений индусов и мусульман в Кашмире, итогом которых стал «потерянный рай»: с одной стороны – раздел Кашмира на две территории, пакистанскую и индийскую, с другой – уход в терроризм главного героя из-за измены любимой жены и в религиозную практику бхакти – героини, брошенной американским любовником. Однако писатель видит возможность выхода из ситуации, символом чего становится дочь Бунньи и американца – Индия-Кашмира, дитя смешения культур.

Роман «Флорентийская чародейка» (2008), действие которого разворачивается в эпоху Возрождения, исследователи относят к жанру плутовского романа. Путешествие главного героя Никколо Веспуччи с Запада на Восток, из Флоренции ко двору императора Акбара, дает Рушди большие возможности использовать все красоты своего стиля. Дополнительное очарование роману придает привязка к действительной истории.

Академическая книга

Юрий Зарецкий

Здесь, как и в предыдущем случае, назвать какую-то одну книгу я не смогу. Что же касается выбора науки как рода деятельности, то это получилось как-то само собой. Точнее, не только благодаря книгам, но и благодаря замечательным преподавателям, своим примером показавшим, какое это увлекательное занятие. Если же говорить о книгах, то в самом начале это, по-видимому, был Михаил Бахтин. Его «Проблемы поэтики Достоевского» казались мне недосягаемым образцом научной прозы, способным открыть какие-то заоблачные перспективы осмысления текстов. Что касается выбора конкретной специальности, то это были работы Леонида Баткина по истории культуры итальянского Возрождения и Арона Гуревича по культуре западноевропейского Средневековья. В них я прежде всего увидел новое живое слово, отличное от мейнстрима традиционно скучной советской историографии. Сама постановка исследовательского вопроса в их работах была смелой и необычной. В качестве примера приведу название одной из книг Баткина, вышедшей в 1978 году: «Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления». Как мог ее не заметить молодой человек, собирающийся всерьез заниматься историей?

Со знаменитой книгой Гуревича «Категории средневековой культуры», первое издание которой вышло в 1972 году, связан любопытный эпизод. Мне очень хотелось иметь ее в домашней библиотеке, но о том, чтобы ее купить, приходилось только мечтать: в условиях всеобщего дефицита это было почти невозможно. Помощь пришла совершенно неожиданно со стороны мамы, любительницы поэзии Серебряного века. Однажды в магазине она увидела дефицитный тоненький сборник стихов Николая Гумилева в мягкой обложке, однако вместе с ним, «в нагрузку», нужно было купить книгу Гуревича. И когда она показала мне эту «нагрузку»… Уже в конце 1990-х годов, выступая на семинаре, который проводил мэтр в Институте всеобщей истории РАН, я начал с этой истории свой доклад в надежде, что она ему понравится. Хочется верить, что я не ошибся, хотя точно не уверен...

Гораздо позднее меня увлекла теория исторического и, шире, гуманитарного знания. И лет двадцать назад моим кумиром здесь стал Мишель Фуко. Тогда его работы только начали переводить на русский, и мне приходилось знакомиться с ними в английских переводах. Об этом я, кстати, совсем не жалею. Аналитический язык и давняя англосаксонская традиция говорить просто о сложных вещах сыграли здесь свою благотворную роль. Открытие же Фуко заключалось в понимании того, что его работы способны дать ответы на многие важнейшие вопросы, связанные не только с теорией гуманитарного знания, но и с пониманием мира, в котором мы живем. В этом смысле он остается для меня кумиром и сегодня.

Наталия Канаева

Мой интерес к индийской философии выкристаллизовался под влиянием замечательной книги Федора Щербатского «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов». Книгу читала в фундаментальной библиотеке МГУ на Моховой улице, так как в библиотеке гуманитарных факультетов на Ленинских горах ее не было. Издание было дореволюционным, 1903–1909 годов, с ятями (ѣ), что несколько затрудняло чтение, но и погружало, вместе с обстановкой старинной библиотеки, в эпоху написания этого выдающегося исследования. Мало кто обращает внимание на то, что эта публикация – часть магистерской диссертации, защищенной в 1904 году. Книга издана в Санкт-Петербурге, который был тогда центром российского востоковедения. Она состоит из двух частей. В первой, которая называется «Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары», – перевод логико-эпистемологического трактата IX века «Ньяябинду» (на санскрите буквально «Капля логики»). Имена автора труда и комментатора даны в принятой тогда транскрипции. Вторая часть, «Источники и пределы познания», содержит эпохальное для мировой буддологии исследование. В 1930–1932 годах книга была переведена на английский язык под коротким названием “Buddhist Logic”, и до сих пор она используется всеми академическими исследователями буддийской эпистемологии и логики, несмотря на то что логическая теория в ХХ веке довольно сильно продвинулась вперед. Таким было качество магистерских диссертаций в дореволюционной российской буддологии! Наша буддология тогда лидировала в Европе, потому что на территории России буддизм был живой традицией и знание о нем можно было получать из первых рук.

Меня эта книга Федора Ипполитовича вдохновила, поскольку в ней поначалу все было непонятно. Читала ее медленно и долго, все годы обучения на философском факультете, защитила на ее основе дипломную работу. Незабвенный Арсений Николаевич Чанышев помог мне приобрести через Дом ученых “Buddhist Logic”, которая и сейчас является моей настольной книгой.

Сегодня, к сожалению, молодые исследователи не спешат в область буддийской эпистемологии и логики, потому что она является очень трудоемкой и требует компетенций и в философии, и в лингвистике, и в логике.

Книги и студенты

Юрий Зарецкий

У меня таких книг тоже несколько, но скажу здесь только об одной – «Экономике каменного века» (1974) Маршалла Салинса. Точнее, о той главе, которую мы не один год читали со студентами, – «Общество первоначального изобилия». Автор книги – недавно ушедший из жизни крупнейший американский антрополог, работы которого отличает провокативная постановка исследовательских вопросов. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на названия его книг. Одно из этих названий – «Как думают “туземцы”: например, в случае с капитаном Куком» – как будто прямо обещает ответ на вопрос, давно поставленный в песне Высоцкого. Как раз то, что нужно для обсуждения таких традиционно скучных тем, как первобытное общество! «Экономика каменного века» вышла в США в 1974 году, не раз подвергалась критике его коллегами-антропологами и сегодня во многих отношениях выглядит спорной. Но ведь семинарские занятия вроде бы как раз и задуманы для споров…

Что касается главы «Общество первоначального изобилия», название которой ассоциируется с «первоначальным накоплением капитала» Адама Смита и особенно с теорией Маркса, то в ней Салинс-ученый выступил с позиции критика американского общества массового потребления. Проведя сравнительный анализ «рабочего времени» современного банковского служащего, промышленного рабочего, земледельца эпохи неолита и охотника/собирателя каменного века, он заключил, что и создатели первых цивилизаций, и наши современники работают гораздо больше «первобытных людей». Время, которое они затрачивали на добывание и приготовление пищи, составляло 4–5 часов в день. При этом их рацион был богат белками, витаминами, растительными и животными жирами и по калорийности вполне соответствовал современным нормам. Салинс также убеждал, что этим людям для вполне комфортной жизни (на досуг у них оставалось предостаточно времени) совсем не требовалось множество вещей, которые кажутся нам сегодня совершенно необходимыми.

Должен сказать, что студенты к содержанию этой главы не остались равнодушны, а некоторые, теперь ставшие моими коллегами, к моему удивлению, иногда вспоминают о наших дискуссиях пятнадцатилетней давности и сегодня. Я же вспоминаю случай после одной из этих давних дискуссий, когда ко мне подошла студентка и, сильно волнуясь, сообщила: «Юрий Петрович, я поняла, что неправильно живу…» Такой реакции я, конечно, не ожидал и стал успокаивать ее длинными разъяснениями: Салинс не проповедник, а ученый, выводы его исследования не являются абсолютной истиной, наше обсуждение главы не преследовало воспитательных целей и т.д. Позднее, когда я предлагал студентам ознакомиться с содержанием этой главы, давал пояснение вроде того, что после ее прочтения совсем не обязательно выбрасывать свои айфоны.

Наталия Канаева

В двух своих курсах – «История философии» для магистров, пришедших из нефилософского бакалавриата, и «Философия» для бакалавров-нефилософов – на первом же семинаре мы разбираем введение из книги Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Что такое философия? (Пер. С.Н. Зенкина. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998). Введение называется «Что такое концепт?». В нем обсуждается две важные темы: специфика философского языка и специфика философского знания, причем не слишком знакомым языком постструктуралистской философии. Текст очень трудный для тех, кто ранее французских философов не читал, зато он демонстрирует современный уровень и стиль философского дискурса и дает повод порассуждать о том, что этот уровень является продуктом длительной истории философии и усилий многих выдающихся умов. Разбор текста позволяет отметить также, что он складывается во французской философской традиции, но есть и другие, например российская традиция с другим языком и другим отношением к философской терминологии. Зато после Делёза и Гваттари рассуждения античных философов и философов Нового времени кажутся более понятными.