- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Академическое чтиво

Brown University

Художественная книга

Мария Холодилова, старший преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ

Сложно назвать любимую художественную книгу, не зарываясь сразу в вопросы о том, что значит «любимая»: наиболее высоко ценимая, или такая, которая чаще всего с собой, или такая, которая произвела самое яркое впечатление при знакомстве. Наверное, по крайней мере на один из этих возможных вопросов я могу ответить однозначно: моей самой яркой книжной «любовью с первого взгляда» был сборник стихов Геннадия Алексеева. Книга мне случайно попалась под руку где-то в старших классах и совершенно поразила тем, насколько эти стихи отличались от привычной мне на тот момент (признаться, во многом и сейчас) русскоязычной литературы, и ощущением «оказывается, вот так тоже можно». Вся книга – верлибры, но… верлибры без кривляния, которое, кажется, им особенно часто свойственно. Какие-то такие, как будто до этого по-русски никак иначе стихов и не писали.

Я много думала о том, что, возможно, эффект от этой книги для меня был усилен ощущением неожиданной находки: открывая книгу, я не знала о ней ничего и даже, кажется, успела подумать, что у автора совсем не запоминающаяся фамилия. Мне немного жаль, что этот эффект так сложно воспроизвести: наверное, многие и без того великие книги зазвучали бы гораздо ярче, если бы получилось найти их случайно.

Александр Резник, доцент департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ

В моем случае нет никакой интриги вокруг вопроса о важнейшей художественной книге. Сформировавшись как историк, теперь я, наверное, автоматически историзирую и контекстуализирую свой круг чтения на разных этапах жизни. Но я рискну! В детстве на меня оказали сильное влияние первые прочитанные книги и запомнились романы Джеймса Купера о Чингачгуке. Чтение было бессистемным – даже основные исторические романы прошли мимо меня, я отдавал предпочтение фантастике. В школьные годы я увлекся Виктором Пелевиным, малоизвестным в нашей пермской провинции, а потому вдвойне притягательным, – его взгляд на иллюзорность социальных и политических реалий меня зацепил, и я до сих пор считаю Пелевина хорошим писателем, хотя Владимир Сорокин, с которым его часто сравнивают, гораздо более искусный стилист. В старших классах сложились мои будущие профессиональные интересы в области истории российского революционного движения и советского государства и большое влияние на меня оказал автобиографический роман Александра Воронского «За живой и мертвой водой». По схожей логике я глубоко полюбил «Сентиментальное путешествие» Виктора Шкловского и в целом остаюсь патриотом литературы 1920-х годов. Из плеяды писателей этого ряда я не раздумывая назову имя Андрея Платонова как главного для себя. Я всегда советую нашим студентам читать автора «Чевенгура», чтобы по-настоящему вжиться в зашифрованный для нас язык пореволюционной эпохи. Чтение Платонова сродни тяжелому труду, но с опытом приходит и способность получать «чистое удовольствие» от замысловатого авторского стиля. Наконец, следует назвать «Благоволительницы» Джонатана Литтелла – важнейший для меня исторический роман. Место действия: нацистская Германия с оккупированными ею территориями и... сознание главного героя – интеллектуала-эсэсовца, участвующего в Холокосте. Это леденящая кровь постмодернистская игра с добротно прорисованными историческими фактами, служащая иллюстрацией тому, что великий марксистский философ Дьёрдь Лукач в 1943 году назвал «разрушением разума». Из более «позитивной» литературы хочу назвать имя левого британского фантаста, личным знакомством с которым я искренне горжусь, – это Чайна Мьевиль, чьи романы «Вокзал потерянных снов» и «Железный совет» служат, возможно, лучшими метафорами классовой борьбы.

Адриан Селин, профессор департамента истории Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Центра исторических исследований, академический руководитель образовательной программы «История» санкт-петербургского кампуса НИУ ВШЭ

На этот вопрос мне довольно сложно ответить – это все преимущественно «книги из детства». Какой-то такой «серьезной прозы» сегодняшнего дня, которую можно было бы рекомендовать почитать, я, вероятно, не назову. Формирующими меня книгами в детстве были, несомненно, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (в переводе П.Г. Богатырева; сейчас отличный комментарий к этому переводу сделал писатель Сергей Солоух), «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (обязательно в переводе Н. Любимова). Я до сих пор воспринимаю оба этих очень непохожих друг на друга текста как такие нарративы о прошлом (яжисторик). Не могу сказать, что я недавно эти книги перечитывал, но мне, наверное, это и не нужно: оба текста я отлично помню и могу цитировать. В юношеском возрасте мне ближе всего был Венедикт Ерофеев, но не поэма «Москва – Петушки», а не менее трагичный и отчаянный текст «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Пожалуй, именно к этим трем книгам я чаще всего обращаюсь.

Академическая книга

Мария Холодилова

Из научной литературы больше всего на меня повлияла книга Марины Русаковой «Элементы антропоцентрической грамматики русского языка», посмертное издание, основанное на докторской диссертации. В книге приведены несколько исследований по русскому языку, объединенные общей идеей – построением грамматики, ориентированной на стратегии, используемые человеком, – а также необыкновенной свободой рассуждения, которую мне случалось позже видеть только в нескольких работах.

Эта книга и в целом работы Марины Валентиновны повлияли на многих лингвистов, работающих и работавших в Петербурге, и, кажется, на всех повлияли как-то по-своему. Я вижу в этой книге прежде всего решение и решимость строить свою теорию с самых основ, не принимая исходно никаких положений за безусловно верные. Решение не бесспорное, но во многом определяющее то, как выстроились мои научные идеалы.

Александр Резник

Книги книг, повлиявшей на меня в научном плане, к сожалению, не существует, но я часто вспоминаю, как на первом курсе университета я сильно тосковал по философии и просиживал вечера в библиотеке за чтением книги Дьёрдя Лукача «История и классовое сознание» (1923). Я всегда шучу, что заголовки книг очень часто меня гипнотизировали, следовательно, в случае Лукача я безуспешно пытался постичь тайну истории. Из-за того же я боролся с «Наукой логики» и «Феноменологией духа» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. В общем, едва ли я постиг сущность бытия, важнее же было то, что я сформировал целостное представление об интеллектуальном контексте западного марксизма как критической социальной и политической теории. Лукач и тесно связанная с ним Франкфуртская школа в большой степени повлияли на мои исследовательские интересы, которые лежат в области изучения идеологий и политических культур нашей современности, определяемой, по сути, теми же противоречиями, что и столетие назад.

Адриан Селин

Стать историком я решил в дошкольном возрасте. Я понимаю, что это звучит претенциозно, но, однако же, это правда: у меня под рукой были школьные учебники по истории Древнего мира и Средних веков (мои дядя и тетя учились в школе в 1960-е годы, поэтому примерно понятно, наверное, в какой редакции я эту «историю» читал шестилетним). Ну а для профессионального становления мне более всего была важна книга Робина Дж. Коллингвуда «Идея истории», опубликованная в «Памятниках исторической мысли». Я прочел ее на первом курсе университета (т.е. в 1989 году). Коллингвуд поразил меня своим ригоризмом и скепсисом, а также привил (до сих пор действует) правильное, как мне кажется, отношение к источникам: историческим источником может быть всё, что относится к человеческой культуре, важно правильно сформулировать свой вопрос к источнику. Первое чтение Коллингвуда совпало по времени с лекциями Льва Клейна (они были посвящены истории археологической мысли, но на самом деле были также по истории исторической науки), которые мне довелось слушать в то время; думаю, что именно эти два источника вкупе сформировали у меня отношение к профессии.

Книги и студенты

Мария Холодилова

На занятиях, которые я веду, редко можно позволить себе подробно обсудить целиком какую-нибудь одну книгу, но есть такие, которые особенно напрашиваются на цитаты.

Например, на курсах, связанных с лингвистическими количественными данными, мне кажется важным упомянуть не только современные корпусные исследования, но и отдельные работы 60–70-х годов: книги О.Б. Сиротининой, А.Е. Супруна, И.Б. Кузьминой, Л.К. Граудиной и некоторых других. Эти исследования мне кажутся своего рода лингвистическими пирамидами Хеопса: они часто впечатляют воображение и в контексте современных достижений, но особенно они поразительны, если осознать, что всё, что в них представлено, сделано «вручную» задолго до изобретения современных инструментов, которые могли бы значительно облегчить работу.

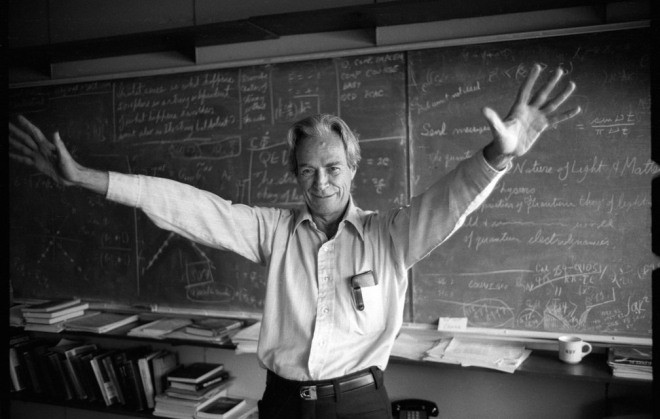

Из более общенаучных книг на тех курсах, на которых это оказывается уместно, я люблю давать студентам фрагмент из книги «Вы, наверное, шутите, мистер Фейнман», посвященный научной честности (в этом фрагменте, в частности, приводится известное сравнение псевдонауки с карго-культом). Очень надеюсь, что со стороны студентов это не воспринимается как пустое морализаторство. Не знаю, настолько ли это актуально для других наук, но, кажется, в той, которой случалось заниматься мне, честность «по Фейнману» всегда была не просто абстрактным принципом, а прямым руководством к действию на каждом шаге. Например, во многом к ней сводится одно из ключевых для лингвистики понятий минимальной пары.

Александр Резник

Было бы здорово обсуждать со студентами как можно больше теоретической литературы, но, увы, того же Лукача мы никогда не обсуждали. Это понятно, учитывая наши образовательные приоритеты и специфику учебных курсов. Курсы, которые я читаю историкам, посвящены российским революциям и гражданским войнам, политическим проектам XX века, есть также научно-исследовательский семинар. В двух из них мы подробно работаем с текстами Бориса Колоницкого. Да, это мой научный руководитель, а также коллега по исследовательскому проекту о политическом языке Гражданской войны, но главная причина состоит в тематической близости и полезности в методическом плане. В разное время с разными студентами мы читали три большие книги Колоницкого: «Символы власти и борьба за власть», «Трагическая эротика» и «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа “вождя народа”». Последняя из них пользуется особым успехом, поскольку в контексте столетия революции 1917 года возрос интерес к проблематике политической истории, берущей лучшее от междисциплинарных подходов к анализу политических образов, символов, языков и практик, т.е. всего того, что необходимо для «остранения» (вспоминая вышеназванного Шкловского!), свежего взгляда на традиционные сюжеты истории – борьбу за власть в первую голову!

Но многие студенты ощущают жажду теоретических текстов, связанных с актуальными вопросами, поэтому мы с коллегами уже второй год организуем регулярный книжный клуб, в фокусе которого критическая теория в самом широком плане – от Маркса и Грамши до Маркузе, Дебора, Валлерстайна и целого ряда теоретиков феминизма.

Адриан Селин

Я занимаюсь Смутой в Московском государстве начала XVII века через оптику социальной истории и отчасти политической истории конца XVI – начала XVII века в Балтийском регионе Европы. По данной теме, как ни странно, издается довольно много книжек, так что нельзя сказать, что я могу тут привести какой-то один пример «классической» книжки, которую я из года в год разбираю со студентами. Всё время появляется что-то новое, что полезно рассмотреть со студентами. Но какие-то книжки всё время нужны. Так, очень полезная книга по социальной истории – это книга А.Б. Каменского про Бежецк середины XVIII века (2007). Недавно была опубликована книга В.Н. Козлякова по политической культуре Московского царства (2020). Думаю, что каждый год появляется книга, которую надо приметить и обязательно со студентами разобрать. Тут очень важны, разумеется, два фактора: хороший и понятный стиль автора и универсальность, модельность задач, решаемых книгой, – тогда она становится применима в преподавании.