- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Куда ведёт язык

phys.org

Мария Фаликман, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ

В мировой психологии, как и во многих других дисциплинах, в качестве единственного общепринятого языка научной коммуникации остался английский, причем вне зависимости от области исследований – от когнитивной психологии до социальной, от клинической до юридической. Именно на английском выходят международные журналы. Именно с английского переводится большинство научных монографий, учебников и даже научно-популярных книг (хотя в последнем случае есть исключения: можно найти переводы прекрасной научно-популярной литературы, скажем, с французского или с испанского; впрочем, ее зачастую создают не ученые, а журналисты).

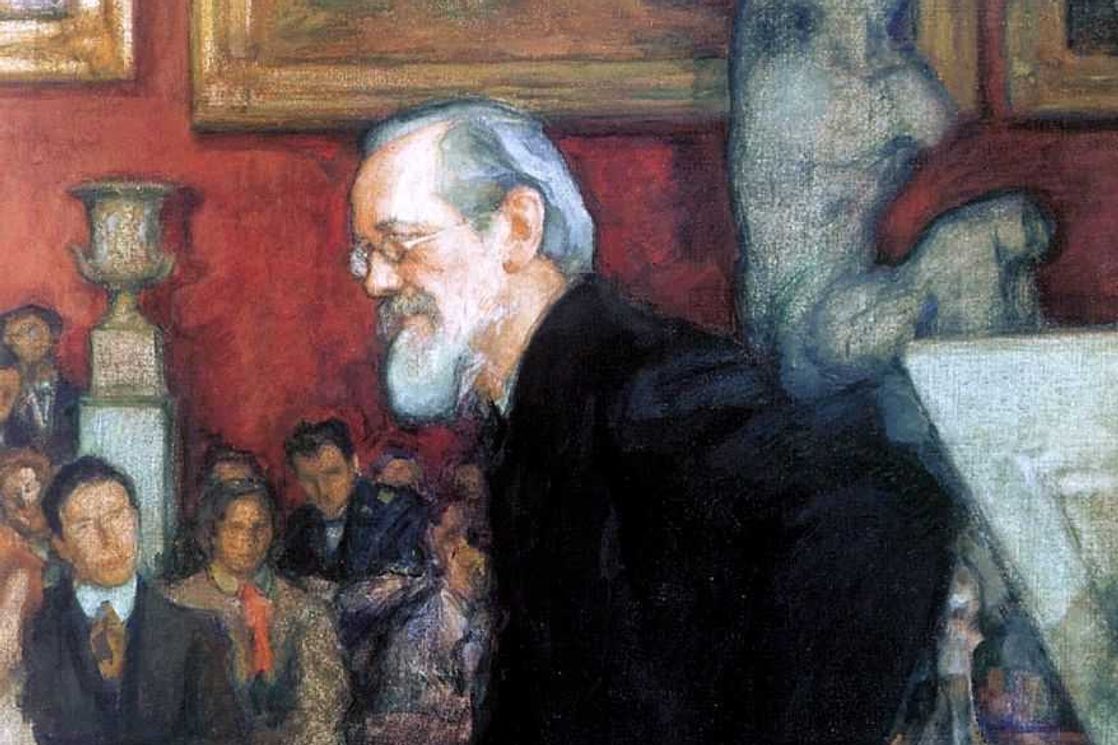

Когда-то в академической психологии тон задавал немецкий язык: именно в Германии в конце XIX столетия психология складывалась как область фундаментальных научных исследований. С немецкого же переводились на русский научные труды и учебники основателей разных школ и подходов в психологии – от Вильгельма Вундта до Зигмунда Фрейда. Да и первые российские учебники по структуре копировали немецкие. Параллельно складывался и большой корпус научных психологических текстов на французском (в качестве ярких примеров могу привести работы знаменитых французских психологов Теодюля Рибо и Пьера Жане, а в первой половине ХХ века – основателя современной психологии когнитивного развития Жана Пиаже). Но в начале двадцатого столетия психология начинает особенно бурно развиваться в США, а в 1930-х туда же эмигрирует множество психологов из Европы, преимущественно из Германии, привозя с собой кое-какую труднопереводимую терминологию (например, «гештальт»), но параллельно осваивая и новый для себя язык академического общения (например, один из классиков той же гештальтпсихологии Карл Дункер с 1936 года публиковался уже исключительно по-английски). И шаг за шагом английский выходит на лидирующие позиции, постепенно вытесняя из научной коммуникации национальные языки.

Один из старейших европейских журналов в области экспериментальной психологии – Psychological Research (столетие назад основанный, впрочем, под именем Psychologische Forschung) начинался как немецкоязычный и еще в 1970-х годах публиковал статьи как на немецком, так и на английском языке, однако с 1980-х перешел полностью на английский. Англоязычными (и одновременно международными) стали и многие другие национальные журналы по психологии, издаваемые в Нидерландах, Польше, Испании и других странах. И если некоторое время тому назад в международных базах данных проскакивали статьи по экспериментальной психологии на японском и китайском языках, то сейчас и авторы стран Востока предпочитают публиковаться на английском.

Советская психология долгое время развивалась за железным занавесом. Ведущие психологи, хотя и были в курсе происходившего за рубежом и прекрасно владели языками (например, один из отечественных классиков С.Л. Рубинштейн учился в Марбурге и там же защитил диссертацию), писали преимущественно по-русски и публиковались внутри страны. На английском языке устойчиво печатал статьи и монографии только один человек – знаменитый нейропсихолог А.Р. Лурия, он же способствовал переводу на английский работ своего учителя Л.С. Выготского, создателя культурно-исторического подхода в психологии, умершего от туберкулеза в первой половине 1930-х (лишь эти двое, наряду с физиологом И.П. Павловым, входят в мировой рейтинг самых известных и цитируемых психологов столетия – как раз благодаря переводу их работ на английский).

Интересно, что при этом в мире сейчас растет интерес к нескольким отечественным психологическим школам: прежде всего это как раз культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности, основной корпус текстов которых представлен на русском языке. Даже сейчас переведены далеко не все эти тексты, но общая тенденция заключается именно в том, что оригинальные источники переводятся на английский язык (показательный пример – недавняя публикация записных книжек Л.С. Выготского на русском языке в 2017 году и на английском – в 2018-м[1]), а не в том, что молодые зарубежные исследователи изучают русский язык с целью знакомства с первоисточниками и пишут на нем статьи. Тем самым даже, казалось бы, самая закономерная ниша для публикаций на русском языке – история отечественной психологии – становится англоязычной. Да и в целом я сейчас вижу среди молодежи скорее отторжение работ отечественных классиков и ориентацию на западные подходы, позволяющие легче публиковаться в профильных журналах.

Что касается публикаций на национальных языках, то я вижу по меньшей мере одну серьезную проблему, связанную с терминологией. Например, моя область исследований – когнитивная психология – развивается сейчас невероятно быстро, ежегодно создаются новые методики и описываются новые феномены, которые, конечно же, получают определенное название. На английском языке. И когда ты начинаешь работать с одним из таких феноменов, для коммуникации в российской академической среде приходится переводить название и самого феномена, и всего сопутствующего инструментария на русский язык. Иногда выходит коряво, иногда чрезмерно длинно. Например, моя дипломная работа и потом кандидатская диссертация были посвящены описанному в 1992 году феномену под названием «мигание внимания» (attentional blink), который возникает в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов с двумя целевыми стимулами (dual-task rapid serial visual presentation, RSVP) при интервале между этими стимулами (stimulus onset asynchrony, SOA) до половины секунды. Естественно, все эти термины (а также целую кучу других) пришлось ввести на свой страх и риск. Впоследствии (тоже в конце 1990-х) мне довелось увидеть несколько текстов работающих в этой области коллег на испанском и немецком языках – там соответствующие термины просто фигурировали по-английски среди испанских или немецких слов, что тоже выглядело по-своему удивительно. Но мы лишены даже этой роскоши. Зато в лаборатории еще четверть века назад разговаривали на странной смеси «французского с нижегородским», то есть русского с английским, чтобы ускорить общение. Уже потом я узнала, что так разговаривают в лабораториях по всему миру (кроме, естественно, Великобритании, США и других англоговорящих стран): полгода назад на стажировке в Голландии подслушала точно такой же разговор, в котором распознала все термины, не поняв практически ничего, но прекрасно поняв суть обсуждаемого эксперимента.

[1] Ради справедливости замечу, что готовится публикация и на испанском. Это обусловлено популярностью культурно-исторического подхода Л.С. Выготского в странах Латинской Америки, где на его работы опирается огромное количество практических разработок в области образования и детского развития.

Где, на мой почти сторонний взгляд, в психологии еще остались «языковые ниши» – это в области психологической практики, прежде всего в психотерапии, особенно в тех случаях, где родоначальник определенного психотерапевтического подхода или метода работал (а может быть, и продолжает работать), допустим, на немецком или французском языке. И здесь шанс получить знания и умения из первых рук есть прежде всего у тех, кто владеет соответствующим языком. Естественно, и сама по себе психотерапевтическая практика укоренена в языке. Но если практик хочет поделиться своими открытиями с коллегами по всему миру, ему ничего не остается, кроме как взяться за статью на английском.

Вместе с тем в России продолжает выходить большое количество психологических журналов на русском языке, и в самых востребованных из них портфель традиционно переполнен. Следовательно, по меньшей мере у нас в стране и в странах СНГ русский язык пока остается полноправным языком научной коммуникации. И даже те из российских исследователей, кто давно сделал выбор в пользу международных журналов, нет-нет да и опубликуют какой-нибудь обзор, а то и оригинальное исследование на русском.

Александр Каменский, руководитель школы исторических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ

Ученых-историков можно условно разделить на тех, кто занимается историей своей страны, и тех, кто изучает историю какой-нибудь другой. Для вторых, конечно же, обязательно знание языка той страны, которой они занимаются. Без этого они не могут ни работать с историческими источниками, ни прочитать то, что об этом уже написали историки самой этой страны. Наши американские коллеги, как правило, владеют, кроме английского, по крайней мере еще одним европейским языком. Европейцы – как минимум двумя. Двадцать лет назад, попав впервые на заседание Международной комиссии по истории городов, я был поражен, когда ее президент, датчанин, свою приветственную речь произнес сперва на датском, затем на английском, французском, немецком и итальянском.

Конечно, основной язык общения на научных конференциях сегодня – английский, на английском издается больше всего книг и журналов, да и наиболее значимые книги, написанные на других языках, переводятся на английский. Поэтому владение английским для современного историка – такая же необходимость, как и для ученого любой другой специальности. Это справедливо и для историка, занимающегося российской историей. Во-первых, потому, что на английском написаны сотни книг и статей по истории России, во-вторых, потому, что для того, чтобы быть полноценным ученым-историком, необходимо знать новейшие работы по теории и методологии истории, в-третьих, потому, что, изучая явления и процессы российской истории, необходимо помещать их в общемировой контекст, и, наконец, в-четвертых, без знания английского невозможна интеграция в международное академическое сообщество.

Есть также специальные области исторического знания, требующие, помимо английского, знания других языков. Так, к примеру, историкам античности необходимо знание немецкого.

Что касается публикаций по истории на русском языке, то тут все не так однозначно. Все зарубежные историки-русисты владеют русским, читают все, что печатается по-русски, и знают отечественную историографию подчас лучше нас самих. Они очень радуются возможности опубликовать по-русски статью в российском журнале и гордятся, если их книгу о России издают по-русски. В свою очередь, российские историки, в том числе специализирующиеся на отечественной истории, сегодня довольно активно публикуются на английском и несколько меньше – на других европейских языках. Помимо того что это нужно опять же для интеграции в международное академическое сообщество самих историков, это необходимо и для того, чтобы российская историческая наука в целом стала его частью, потому что об истории России и о российской исторической науке зарубежные коллеги – не русисты имеют весьма смутное представление. В работах обобщающего характера (по истории Европы какой-то эпохи или по истории какого-то явления или института) нередко можно встретить ошибки, свидетельствующие о том, что автор заглянул в какую-то англоязычную книгу, иногда устаревшую или не слишком качественную, и переписал из нее нечто, не зная и не понимая, о чем в действительности идет речь. Когда в одном зарубежном университете мне пришлось прочитать лекцию по истории русской исторической науки и я упомянул имена С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, австрийская коллега сказала: «Я и не знала, что у вас тоже были великие историки». А ведь работы Соловьева и Ключевского переведены на английский!

Конечно, у историка, опубликовавшего по-русски статью по истории Франции, мало шансов на то, что ее прочтут французские коллеги. Значит ли это, что такую статью надо печатать только по-французски? Нет, ведь она может быть востребована не только специалистами по французской истории. Тем более, конечно, откровенной глупостью было бы все работы по истории России печатать по-английски. Более того, при переводе на иностранный язык многое неизбежно теряется. Скажем, в моих работах, как правило, присутствуют цитаты из документов XVIII века. Передать их общий смысл при переводе можно, но по-настоящему оценить и понять их может только тот, кто читает по-русски. Иначе говоря, в зависимости от характера работы при переводе ее научная значимость может понизиться. Соответственно, реальное научное значение работ, публикуемых по-русски, подчас много выше, чем тех, что публикуются на других языках. Другое дело, что связь между научной значимостью работы и международными индексами цитирования в исторических науках далеко не очевидна. И это относится не только к публикациям на русском языке. Однажды мы с коллегами обсуждали возможность создания международной лаборатории под руководством американской коллеги, занимающей именную профессорскую позицию в одном из самых знаменитых университетов мира, являющейся автором нескольких фундаментальных монографий и пользующейся в научных кругах огромным авторитетом и известностью. Но выяснилось, что ее индекс Хирша по меркам ВШЭ слишком низок. Дело в том, что она пишет книги, которые и останутся в науке навсегда, а писать статьи ей некогда и неинтересно.

Александр Чепуренко, руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор

В социологии ситуация примерно следующая, известная из литературы про славянофилов и западников. Значительная часть отечественного социологического сообщества продолжает искать свой мистический русский путь и дорожить традициями своей школы (обычно – два-три поколения выходцев из одного и того же университета). Соответственно, основным языком общения является русский, читать зарубежную литературу принято в умеренных дозах, цитировать – тоже. Школа группируется вокруг своего университетского журнала.

С другой стороны находится небольшая группа коллег, которые ориентируются только на зарубежную литературу, международные конференции, профессиональные контакты поддерживают в основном с зарубежными коллегами. Воспринимая идеи мейнстрима часто совершенно некритически, эти социологи смотрят на отечественное общество с его весьма заметным своеобразием как бы через чужие очки.

Между этими двумя полюсами находится довольно значительная и, по моим ощущениям, понемногу растущая группа «билингвалов», т.е. ученых, которые следят за современными трендами в мировой социологии, но в то же время публикуются не только на английском, но и на русском языке в ведущих отечественных журналах, тем самым помогая им сохранять уровень публикаций. Очень важно и то, что исследовательская проблематика в этой группе связана не с изучением сугубо российской специфики, а с попыткой кросс-национального сравнительного анализа социальных и социетальных процессов в современном мире. Соответственно, здесь и работа ведется с использованием как английского, так и русского языка и как языков общения, и как языков публикации исследовательских результатов.

Укоренению такого подхода способствует наличие международных исследовательских коллективов – таких, какими являются, например, созданные за последние годы в Вышке международные лаборатории.

Важным фактором, способствующим научно-культурному «перемешиванию», является политика нашего университета по привлечению постдоков и приглашению на постоянную работу молодых зарубежных исследователей. Контакты с ними позволяют не только активнее вовлекать идеи и концепты, формирующиеся в последние десятилетия в зарубежной социологии, в изучение российского общества, но и расширять контакты и выстраивать научные коллаборации.

Алексей Руткевич, научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, заслуженный профессор

Статьи и книги мы пишем не для всего человечества, а для определенной аудитории, сравнительно небольшой части научного сообщества. Разумеется, среди философов встречались гениальные мыслители, имевшие основания для того, чтобы считать свои идеи значимыми для куда более широкого круга людей. Но писали они чаще всего на своем родном языке. Конечно, были эпохи, когда языком не только философии, но и науки вообще был латинский; с XVII века возникли национальные языки – европейская философия создавалась на французском или немецком, английском или итальянском, русском или польском языках. Сегодняшнее преобладание английского в качестве некоего эсперанто куда меньше задело философию, нежели естествознание и даже некоторые гуманитарные науки. Свои мысли предпочтительнее излагать на родном языке, даже если ты неплохо владеешь другими.

Это не означает того, что писать на иностранных языках не нужно. Лейбниц написал некоторые важнейшие свои труды по-французски, некоторые наши эмигранты вынуждены были переходить на язык страны пребывания. Сегодня в силу далеких от философии (или науки вообще) причин преобладает английский. Научное сообщество необычайно увеличилось, причем очевидно, что если уж китайский или индонезийский ученый знает европейский язык, то им окажется английский. Поэтому для математика или химика представление результатов своей работы на этом языке осмысленно и желательно. Уже в случае историка или социолога это не так: пишущему об истории России (или, скажем, Византии) такой нужды нет, поскольку любой его заграничный коллега обязан владеть русским. В случае юриста публикации на английском чаще всего тоже не требуются. Статья о демографической ситуации в какой-нибудь российской губернии или республике вряд ли нуждается в переводе на английский.

В случае философии очень многое зависит от области исследований. Строго говоря, философия не является гуманитарной наукой, поскольку связана и с космологией, и с психологией, и с социальными науками. Чем ближе сфера занятий философа к математике (логика) или к естествознанию, тем более значимым является перевод на английский. Иначе говоря, занятому эпистемологией и философией науки желательно хотя бы отчасти на него перейти. Уже в случае этики и политической философии это требование не столь настоятельно, поскольку он обращается прежде всего к владеющей родным языком аудитории. Без сомнения, для философов Дании, Литвы или Болгарии, где профессиональное сообщество незначительно, переход на английский почти обязателен и в этом случае. В России, равно как в Германии или во Франции, ситуация является иной, так же как в Испании, говорящей на одном языке с большей частью стран Латинской Америки.

Так как сам я занимаюсь историей философии, то можно привести несколько примеров такого рода различий. Занятому историей отечественной философии переходить на английский вообще не следует: все иностранные коллеги обязаны знать русский. Специалисту по античной философии или средневековой схоластике я бы порекомендовал представлять основные результаты своих исследований на английском. Так как сам я занимался и занимаюсь историей немецкой, французской и испанской мысли, то могу сказать, что мне куда важнее было бы публиковать хотя бы часть результатов на этих языках. Специалисту по древнекитайской философии следовало бы чаще публиковаться в китайских журналах, а пишущему об Ибн Сине или Аль Газали – в арабских. Когда речь идет о небольшом числе великих мыслителей нашей цивилизации, равно значимых для всех философов, – Платоне и Аристотеле, Декарте и Спинозе, Канте и Гегеле, – желателен выход на широкую международную аудиторию. Правда, только в том случае, если пишущему о них есть что сказать нового. Журнал Kant-Studien существует больше сотни лет, и писать в него стоит тому, кто познакомился с многообразными трактовками творчества великого немца.

Единого рецепта на все случаи я предложить не могу. Отмечу только то, что далеко не все страны прошли путь формирования собственного философского языка. В России он складывался постепенно и оформился во второй половине XIX века. Чтобы он развивался далее, следует продолжать писать по-русски, переводить заграничных авторов. Давно замечено, что у философской мысли имеется связь с языком, на котором она выражена. Необязательно вслед за Хайдеггером превозносить древнегреческий и немецкий, но есть оттенки мысли, которые связаны с особенностями языка.

Очевиден и вывод: нужно поддерживать собственные журналы и издательства, зарубежные как-нибудь обойдутся без нашей помощи. Пока что философы (да и не только они) всех стран континентальной Европы с сожалением констатируют, что университетская бюрократия помогает англоязычным журналам. Мне уже доводилось слышать радостные восклицания по поводу Brexit со стороны французских гуманитариев: наконец-то британские эксперты исчезнут из множества распределяющих гранты на научные исследования организаций ЕС – словосочетание «британские ученые установили» связано и с тем, что не самого высокого класса островные психологи и социологи получали щедрую поддержку. Однако система университетских рейтингов и журнальных квартилей уже сложилась и вряд ли скоро поменяется; в ближайшие годы нам придется совершенствовать язык Шекспира и играть свои роли на той сцене, которая имеется. Только нужно понимать, что это именно театр, в котором нам выпала некая роль. Когда-то сцена изменится, исчезнут the gorgeous palaces, the solemn temples нынешних университетов, институтов и фондов с их ритуалами и условностями. Их место займут другие. Люди науки в этом отношении не отличаются от всех прочих: We are such stuff as dreams are made on.

Светлана Барсукова, профессор факультета социальных наук

Когда меня из «Окон роста» попросили написать соображения про язык науки, я впала в некоторый ступор. С одной стороны, я люблю читать это издание, соответственно хочу внести посильную лепту. Но, с другой стороны, мне совершенно непонятно, о чем идет речь. Уточняющий вопрос ничего не прояснил. По привычке я расстроилась. А потом, как это обычно бывает, поняла, что все к лучшему. Задание настолько не конкретное, что можно придать рассуждениям о языке науки предельно эластичную форму.

Начнем с самого простого – об языке в контексте различных национальных координат (русский, английский, французский и пр.). Тут сомнений нет – фаворитом является английский. Так сошлись звезды, что именно этот язык стал языком науки. Это лидерство зависело от массы обстоятельств, которые столь же закономерны, сколь стихийны. Одно то, что США использует английский, а не немецкий язык в качестве государственного, определилось в драматических нагромождениях исторических событий. Они как кости выбрасывались на стол истории, и их иная комбинация могла сильно помочь немецкому. Но не судьба…

Разговоры про то, что английский язык более приспособлен для выражения рационально- доказательного суждения, и потому является языком научной коммуникации, не выдерживают никакой критики. Напомню, что не так давно вся наука делилась на немецкую и прочие национальные варианты. Немецкая мысль и остальные суждения – так выглядел каталог научного знания. Ну, а языком дипломатии был французский… Так что фавориты меняются.

Победа английского языка – это стечение массы обстоятельств, среди которых важнейшую роль сыграли успехи американской экономики. Победители говорят на своем языке. Кстати, после Второй мировой войны, вся Восточная Европа говорила на русском. Плохо, но говорила. И на научных конференциях в том числе. Сейчас он ушел. Вместе с уходом с исторической сцены Советского Союза.

Но сейчас данность – приоритет американских и английских университетов, англоязычных журналов. И принимая этот факт, ученые осваивают это языковое пространство. Особенно успешны в этом молодые ученые, у которых длиннее срок получения ренты с этого капитала, а стало быть, целесообразнее вложения в этот навык.

На этом месте можно было бы и закончить. Но тут-то и начинаются самые интересные моменты. Дело в том, что язык – это не просто набор букв и правил грамматики. Это отражение восприятия. И одновременно конструктор этого восприятия. Если бы не было слов «роза» и «ландыш», нас бы окружали просто цветы. Казалось бы, это банальность. Но из нее многое проистекает. Например, слово «коррупция» родилось в определенных исторических обстоятельствах. Для этого нужно было, чтобы общество прошло стадию разделения приватного и публичного, ведь коррупция и есть нарушение этой границы. Но тогда возникает вопрос: а можно ли называть коррупцией явления, которые выглядят таковыми в глазах внешнего наблюдателя, но не воспринимаются как нарушение нормы инсайдерами? Кстати, было время, когда метрополии прекрасно продавали должности в колониях. Вполне легально. И никто не называл это коррупцией, не пришло время для такого понимания и для такого термина. Коррупция – не обозначение явления как такового, а фиксация его восприятия на определенной стадии развития в обществах определенного типа. Однако, чтобы вас напечатали в англоязычных журналах, нужно писать не просто с помощью английского алфавита, но на основе их понятий. Вот и бегают по всему миру с лекалом «коррупция», прикладывая его туда, куда не следует.

Недавно мы с коллегой из Швейцарии сделали статью, которая практически с ходу прошла в журнал первого квартиля. Мы получили две почти восторженные рецензии. Знаете, что было самое сложное? Найти язык, на котором можно объяснить западному научному сообществу суть исследования. Речь шла о финансирование избирательных кампаний в России. По западным меркам – это о политической коррупции. Но никто из наших респондентов не подписался бы под таким понятием. Скорее, это оброк, который платит бизнес в системе полу-сословного общества. На этих языковых играх и была построена статья.

Мои статьи переводили на английский, немецкий, французский, китайский и венгерский языки. Не могу судить о точности перевода смыслов. Но точно знаю, что только на русском языке я смогу выразить все нюансы мысли. Дело не в знании языка. Дело в том, я мыслю на русском. Мысль облекается в слова. Слова отражают диапазон восприятия мира.

Как перевести на русский язык слово «gender»? Социальный пол? Звучит бредово. Поэтому и сделали простую транслитерацию – гендер. Тоже и с рецепрокностью. Ну и наше «блат» тоже ведь не могут на английский язык перевести. Так и пишут blat. И многословное объяснение в придачу.

Кстати, Янош Корнаи, почетный профессор многих ведущих университетов мира, блестящий англоязычный лектор, ни одной своей статьи не написал на английском. Только на венгерском. Просто, потому что он чувствовал этот язык более тонко, и мог максимально точно выразить свою мысль на родном языке.

Помимо преподавания я занимаюсь журналом «Мир России». По рейтингу 2018 года из всех российских журналов в базе Scopus, в разделе «Sociology and Political Studies» наш журнал на втором месте, уступив только «Полису». Из всех Вышковских журналов по разделу «Social Studies» наш журнал оказался первым. Так вот, как человек, который каждый день читает рукописи, должна вам сказать: качество владения русским языком катастрофически падает. И дело даже не в запятых, которые разбрасывают по тексту наобум. Появляется новая беда: молодые авторы пишут на русском так, будто это калька с английского. Строение фраз таково, что очень удобно с ходу переводить на английский, а вот читать по-русски глаза режет.

Я глубоко убеждена, что нельзя уходить от русскоязычных научных статей. Знания производятся на всех языках мира. Многообразие смыслов нельзя упаковать в один язык. Язык погружен в культуру. Экономика, рынки, неравенство – это тоже культура. Нельзя схематизировать новое знание, подыскивая ему более-менее близкий эквивалент в другой культуре.

Что делать? Жить и работать в две смены. Писать для русских журналов и для англоязычных. Важно понимать, что это будут разные статьи. Не в том смысле, что одна будет написана на кириллице, а другая на латинице. Они будут написаны в разных языковых регистрах, вытягивающих из сознания разные смыслы.

Сейчас у меня выходит статья в соавторстве с французским коллегой. На французском языке. Она смеется: «Хорошо, что ты не читаешь по-французски. Ты бы очень расстроилась, увидев, как сильно мы отошли от русского варианта. Но твой текст французы бы не поняли. Я объяснила все через наши понятия, наши исторические примеры». Отсюда прикладной совет: объединяйтесь с коллегами из других стран.

И последний момент: язык делится не только на английский и прочие разные. Есть еще один языковой перекресток. Есть язык академический, есть язык научно-публицистический, есть художественный.

Ученый должен владеть первым. Ученый, которому жалко, что его труд мало кому доступен, овладевает вторым языком. Ну а если душа просит, то можно и художественный язык опробовать. И это не развлечение, а разные формы передачи знаний.

В академической манере я написала книги про неформальную экономику. Даже вошла в тройку лидеров «Золотой Вышки» в номинации «Лучшая книга». Но сколько людей ее прочитают?

Тогда я села писать про неформальную экономику в виде размышлений над книгами коллег. И вышли мои «Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого». То, что книгу переиздали, говорит о спросе на такую форму подачи знания. И ни одной книги не раздали бесплатно на конференции, потому что она не обременяла склады, ее покупали.

Но и этого мне мало. Я села писать роман «Сочини мою жизнь», поставив в предисловии «Развитию капитализма в России посвящается». Все, что я как ученый знаю о российском бизнесе, о его отношениях с властью – все это стало основой романа. Кто-то из читателей попенял мне, что экономика занимает слишком много места. А кто-то написал, что впервые понял, что экономика – это еще тот триллер.

Словом, выбор языка – это часть нашего жизненного выбора. Тут важно определиться: чего вы хотите? Чтобы вас читали? Кто?

Но главное – пишите! Все умные слова, сказанные на семинаре, забудутся. Только напечатанный текст станет свидетельством вашего ума, работоспособности, честности (или их отсутствия) для потомков.

Леонид Григорьев, научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, ординарный профессор

Нет экономики кроме мировой экономики…

Семь постулатов в качестве вступления:

- Не может быть единого правила для всех наук по правилам научного общения, коммуникации и прогресса знаний.

- Попытки ввести стандартизацию правил для ученых различных наук «извне» административным путем либо безнадежны, либо вредны.

- Наука вырабатывается учеными (по Роберту Мертону) по тяге к прогрессу, для интеллектуального удовольствия, студентов, престижа, но не для учета рейтингов администраторами (рукопись можно продать).

- Ситуация в российской науке крайне неравномерна и в принципе не может быть радикально изменена в течение нескольких лет путем упражнений со стимулами, рейтингами или английским языком.

- Науку продвигают не эффективные Администраторы Мертона – мастера «тонкой настройки» стимулов, а Исследователи Мертона и Учителя Мертона в ходе работы научных школ.

- Правило «20% ученых делают 80% научных результатов» сохраняет смысл (проценты спорны в обе стороны). Научные коммуникации per se – это обсуждения в процессе получения новых результатов 20%.

- Если страна не может на родном языке производить произведения литературы, работы по истории, философии, создавать музыку, математику и осмысливать свои социально-экономические и политические проблемы, то такая страна не нуждается в университетах.

Вот теперь можно поговорить о характере коммуникаций на полях науки, особенно о том, кто коммуницирует, с кем и зачем, но не только.

- Ученые-исследователи и профессора коммуницируют по поводу объекта: как кто может, так и думает, то есть «с объектом» (данными, литературой). Маркс на трех языках читал и писал. Большинство ведущих ученых в условиях огромного веса англоязычных школ и изданий владеет своим и английским языком. Это нормально.

- В экономике английский имеет заметное преимущество: развитая терминология; много нобелевских лауреатов, журналов, учебников… Плюс Смит и Рикардо в экономике давно потеснили Жюгляра и Маркса с их континентальными языками. В ряде случаев легче думать на английском, особенно если это технический текст и нужна детализированная терминология. Для более общих идей (в частности, для логики инкорпорации аномалий, выхода за пределы узкой задачи, междисциплинарных исследований) это уже не важно.

- В рамках школы, группы, проекта все говорят на одном рабочем языке, теоретическом – обычно национальном или английском; если группа разноплановая по составу, могут менять язык в зависимости от проблемы и состава. Автор данных тезисов регулярно думает на английском по проблемам мировой экономики, но предпочитает писать (и читать лекции) на русском, поскольку на русском легче использовать образы и юмор, задействовать правое полушарие студентов.

- На конференциях высокого уровня реальный стандарт – английский или дублирование на английском параллельно с русским, китайским, немецким. Но в целом способность творить и коммуницировать на родном языке – признак развитой цивилизации.

- Поддержка научного стандарта на национальном уровне в России важна для глобальной репутации русскоязычной науки. Это предполагает огромную личную работу с лучшими студентами, развитие школ во многих поколениях, что было утрачено в 1990-х (разрыв составил порядка 15-20 лет). Эти коммуникации на ранних стадиях важны именно на русском языке; по мере усложнения материала и роста требований к технике исследований английский язык становится нормальной необходимостью.

- Крупные ученые-исследователи – это те, кто дает новые идеи и результаты, несмотря на давление администраторов: даешь высококвартильные публикации! Что означает уход от исторического гамбургского счета по содержанию работ. Тем самым усиливается потеря престижа занятия наукой у молодежи, поскольку требуется «отчет» для выживания, а не «открытие» для удовольствия и славы. Коммуникации между администраторами и «остальными» стали вполне односторонними: администраторы (ФАНО и его идейные клоны) постоянно придумывают «кнуты и пряники» для профессуры. Обратная связь – чистая имитация, которая никого не обманывает. Понятно, что для 20% все эти стимулы или бессмысленны, или вредны: эти профессора занимаются наукой в основном из нематериальных побуждений, да и работают они на полную мощность.

- Без английской литературы и коммуникаций современная наука не живет. Так что профессиональное двуязычие в современную эпоху неизбежно, причем тем важнее, чем выше уровень ученого и широта его международных контактов в науке и при контактах со студентами. Коммуникации между исследователями вместе с учителями со студентами, как правило, идут на национальном. Это быстрее для усвоения при прочих равных. Чем техничнее («естественнее») наука, тем меньше роль национального языка.

- Коммуникации с экспертами, чиновниками, «широкими экономическими массами», конечно, на русском. Соответственно, значительная часть цитирования статей идет не от «собратьев по цеху» – исследователей, а от «применяющих» знания.

- Дальше начинаются публикации, а значит, сложная территория «двух дискурсов» нашей науки. Изучение национальной экономики, включая развитие прикладных теоретических проблем, история народного хозяйства, статистика и т.д. Тут все коммуницируют в работе на национальном языке – еще это вопрос русскоязычной аудитории. Надо же передавать знания эшелонам образованных людей, чиновникам, профессорам университетов, учителям, студентам.

- Вопрос с теорией несколько сложнее. Есть несколько типов «веры в теорию»: одному подай развитие идей, другому – чтобы красивая была модель (!), третьему главное – эконометрика. По части языка, в лингвистическом смысле, тут вполне можно ужиться.

- Но в целом вопрос о теории – это вопрос содержания и дискурса: развитие мировой науки, как она реально сложилась, закрепляется в основном на английском языке. Работа в рамках мирового дискурса предполагает определенные парадигмы, журналы и английский. Но невозможно пропустить всю массу наших профессоров через англоязычные журналы – в них не найдется места для такого потока. Придется растить свои журналы да создавать «кузенов» на английском. Ремарка: теория – это содержание и прирост знаний (плюс общественная польза, насколько это возможно), но кому-то – это публикация в рейтинговом журнале. Если «второе», то дискуссия бессмысленна: топовые журналы преимущественно на английском.

- Раз мы полагаем, что русскоязычная цивилизация существует, то экономическая наука (общественная наука – не математика) может органично вписаться в нее только на русском языке. Общественная наука, то есть развитие теоретических представлений о конкретном обществе и обогащение экономическими знаниями культуры, существующей именно в рамках языка, по определению предполагает использование языка русского.

- Дискурс, посвященный решению национальных экономических проблем, – полноправная самостоятельная сфера. Тут важно то, что можно ими заниматься и писать в «большие» журналы по мере созревания, но в целом два дискурса – это две разные сложные загрузки, две жизни (часто, не обязательно, – в разных странах). Извне, естественно, писать по российской специфике сложнее, чем дома.

- Коммуникации в журналах – это особо сложная материя, поскольку нет жесткого соответствия между уровнем авторов и уровнем журналов. В России в ведущих по рейтингам журналах публикуется примерно 1000 статей в год, да менее сотни за рубежом в год. То есть при нерешенных домашних проблемах наши ученые вряд ли оказывают сколько-то значительное влияние на мировую науку своими статьями «там» в первом дискурсе. Но очень приятно видеть «там» своих!

- Выбор дискурса и точки приложений сил ученого – это свободный выбор исследователя (как и где именно жить и как работать), тем более что в нашей стране не все способности и не всем удается развить. Но в российской экономике дел по горло. В части российских реформ вообще есть вопрос об аудитории на Западе читателей статей на английском: все значимые люди читают по-русски, их аспиранты в большинстве русскоязычны. Зачем для такой малой аудитории переводить.

- Наконец, есть один интересный вопрос коммуникаций: должны ли работы по российской экономике, публикуемые на Западе (в частности, диаспорой), переводиться на русский для расширения дискуссий? Был случай лет пять назад, когда на переводе наших статей на английский категорически настаивал один гуманитарий на ТВ. Но он не смог ничего ответить на мой вопрос о необходимости «обратного перевода» англоязычных статей о России на русский язык. Думаю – надо.

- Кризис 2008-2009 годов, последующее развитие мировой экономики, специфика развития Китая, России, Ближнего Востока, развал мировой системы управления уже создали проблемы с подходами к анализу реалий. А теперь еще и пандемия с новой мировой рецессией потребуют активной работы – пока не видно ни аналогов в прошлом, ни простых решений по многим ключевым вопросам. Даже рынок нефти держится на политических договоренностях – в этой рецессии придется жить в этом чудном мире договоренностей между королями, капустой и президентами. Вот будет тема для больших журналов!

- А вообще-то сами ученые-исследователи и учителя вполне справляются с проблемой коммуникаций в науке. С латыни в Европе когда-то переходили на немецкий и другие языки, теперь на смесь национальных языков с английской подстраховкой. Тут ученые легко самоорганизуются без внешней помощи.

- В конечном итоге поток научных работ становится интереснее, качество статей несколько лучше. Основная проблема – нехватка средств на талантливых студентов, работы после учебы. Чтобы науке выжить в среднеразвитой стране, недостаточно грантов, обремененных тяжелыми бюрократическими отчетами и требованиями публикаций в высококлассных журналах раньше, чем молодые ученые вырастут.

- Для коммуникаций в науке не хватает просвета (времени и поля) между необходимыми занятия и совершенно необходимыми отчетами. Какие беседы с Сократом! Афинская школа Рафаэля – это насмешка.

- Переход к массовому онлайн-преподаванию (особенно с доминированием записанных лекций) – очень опасная история для поддержания коммуникаций со студентами, общения профессуры, особенно подготовки самых сильных студентов. Чаепитие с коллегами стало доступным по балансу времени только в карантин по Zoom. Чем шире аудитория, чем разнороднее ее состав, тем больше, кстати, роль национального языка, позволяющего передавать нюансы.

- Какие книги по экономике нужны? Книги в современную эпоху бывают: учебники; про «черных лебедей» для домашних хозяек; книги по конференциям, которые и являются способом личной дискуссии, фиксации достижений (статьями или главами). Люди читают книги на родном языке, если нет специальной необходимости.

- Еще бывают хорошие авторские книги, что редко, и книги переводные – ключевые работы надо переводить, что ускорить продвижение новых идей. Книга всегда – это обобщение состояния науки на данный момент, попытка нескольких авторов или коллектива решить важные проблемы, осмыслить новые масштабные сдвиги в реальном мире!

- Так что статьи и книги по экономике на русском языке будут лежать в основе образования так же, как китайские, немецкие, французские, испанские, португальские (в Бразилии). Стереотип, странным образом укоренившийся в России, – что неанглоязычные журналы второсортны; это вопрос качества (оно медленно растет) самих журналов и требований по рейтингам у работодателей.

- Домашние научные коммуникации последних лет обладают одним странным свойством: ученые советы перестали обсуждать научные работы; мало кто помнит новые экономические работы, если про них автор не создал сенсацию парой броских фраз на ТВ или в сетях. Коммуникации между авторами и читателями важны (на русском языке), но не вместо научной дискуссии.

- Для поддержания нормальной науки, соревнования исследовательских программ (по И. Лакатошу) нам нужно меньше заботиться о рейтингах, а больше о содержании коммуникаций между учеными по серьезным экономическим проблемам наших дней: мировая рецессия после пандемии коронавируса уже на дворе.